Le 11 novembre 1918 entrait en vigueur, à 11 H, l’armistice, mettant un coup d’arrêt à cette folie meurtrière sur notre sol.

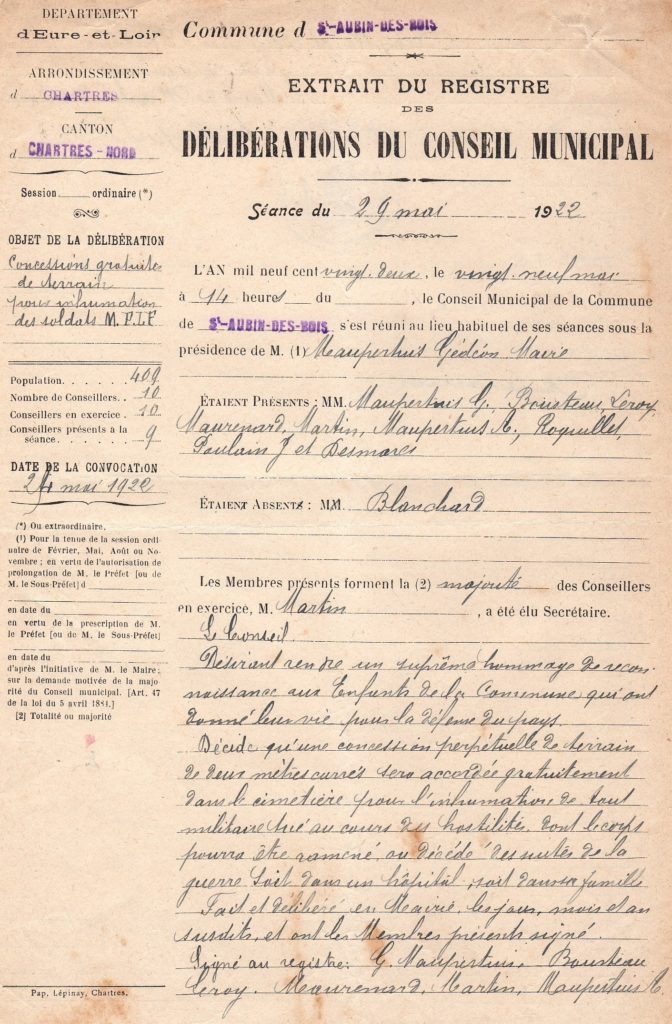

Nous allons tenter de retracer le destin tragique de ces 21 soldats « Morts pour la France » nés dans notre commune ou étant venus y habiter au gré de mariages ou recherches de travail et honorés sur une plaque de marbre apposée soit dans la salle de réunion du Conseil Municipal, soit à l’église.

Ces soldats ont eu des destins divers : disparus au cours des combats, prisonniers, blessés à diverses reprises, ayant contracté des maladies en service, célibataires, mariés laissant des enfants souvent en bas âge et des veuves.N’oublions pas aussi ceux qui s’en sont sortis avec des séquelles irréversibles, blessés, handicapés, prisonniers, devant exister dès lors avec toutes ces horreurs vécues dans leurs chairs et revenant sans cesse en mémoire.Nous verrons aussi que les conflits complémentaires extérieurs ont entrainé quelques uns de nos soldats dans les armées d’Orient, jusqu’en Turquie actuelle parfois.

– Les soldats « MORTS POUR LA FRANCE » :

- Alexandre Olivier né le 15 octobre 1881 à Saint Aubin des Bois :

Soldat au 23ème régiment d’infanterie coloniale, 7ème compagnie, est décédé à Becquincourt (80 Somme) le 2 juillet 1916 à seize heures des suites de blessures de guerre. Mort pour la France. Décédé à 34 ans et 9 mois.

- Besnard François Eugène né le 03 avril 1885 à Iffendic (Ille-et-Vilaine) :

Soldat de 2ème classe au 176ème régiment d’infanterie, 1ère compagnie de mitrailleuses, est décédé au secteur 502, à l’hôpital temporaire 11 A.O., le 22 octobre 1916 à cinq heures par suite de maladie contractée en service. Mort pour la France. Décédé à 31 ans et 6 mois. Marié à Saint-Aubin des Bois en 1910, un enfant né en 1914.

- Boucher Joseph Eugène Victor né le 29 avril 1884 à Saint-Aubin des Bois, maçon :

Soldat de 1ère classe au 101ème régiment d’infanterie, a été porté disparu aux combats des Éparges, arrondissement de Verdun (Meuse) le 11 avril 1915. Mort pour la France. Décédé à 31 ans. Marié à Saint-Aubin des Bois en 1908, il était maçon. Un enfant, Paul, né en 1910. Par jugement du 27 octobre 1920, le Tribunal de Chartres a déclaré que le dénommé Joseph Eugène Victor Boucher est décédé aux Éparges (55 Meuse). Campagne contre l’Allemagne du 5 août 1914 au 11 avril 1915.

- Bruneau Gaston Albert né le 31 janvier 1892 à Nogent-le-Rotrou, journalier :

Sergent au 5ème régiment d’infanterie coloniale, 6ème compagnie, depuis le 22 avril 1917, domicilié en dernier lieu à Saint-Aubin des Bois, est mort pour la France devant le plateau de Krivitza (Serbie) le 15 septembre 1918 à six heures du matin. Armée d’Orient, Franchet d’Esperey. Tué à l’ennemi. Mort pour la France. Décédé à 26 ans et 8 mois. Célibataire. Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 15 septembre 1918.

- Chaboty Edmond Arthur né en 1899 à Saint-Aubin des Bois :

Caporal au 1er bataillon du 19ème régiment de tirailleurs algériens, est décédé à Aïn Tab (Turquie) le 31 janvier 1921, sur le champ de bataille, à deux heures du soir, célibataire. Noté décédé en Cilicie. Mort pour la France. Décédé à 22 ans.

- Crosson Maxime Léonard né le 22décembre 1890 à Saint-Denis des Puits, charretier :

Soldat au 101ème régiment d’infanterie, 2ème classe, est décédé au domicile de ses père et mère le 8 octobre 1919 à Saint-Aubin des Bois, en convalescence suite à maladie contractée au service. Mort pour la France. Décédé à 28 ans et 10 mois. Célibataire. Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 8 octobre 1919.

- Fleury Gabriel Joseph né le 11 février 1890 à Saint-Aubin des Bois, journalier agricole :

Par jugement du 2 février 1921, le Tribunal de Chartres a déclaré que le dénommé Gabriel Joseph Fleury, soldat de 2ème classe au 101ème régiment d’infanterie, est décédé en Belgique le 22 août 1914 devant Ethe et Gomery. Il a été porté disparu en Belgique ainsi qu’il résulte d’un acte de disparition en date du 7 septembre 1914, présumé prisonnier.

Prisonnier décédé antérieurement au 12 janvier 1915, blessures de guerre, sépulture inconnue. Décès fixé par jugement déclaratif. Mort pour la France. Décédé à 24 ans et 7 mois. Célibataire. Cité à l’ordre du régiment en date du 17 mars 1919 « soldat très brave et très dévoué, a trouvé une mort glorieuse à Bleid (Belgique) en faisant courageusement son devoir » (extrait de l’état des services, manuscrit). Médaille militaire (Dreux le 8 septembre 1919). Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 22 août 1914.

- Fleury Paul Désiré né le 16 mars 1883 à Cintray, frère du précédent, journalier :

Soldat de 1ère classe au 54ème régiment d’infanterie, 3ème compagnie de mitrailleuses, classe 1903, domicilié en dernier lieu à Saint-Aubin des Bois, est décédé à Bouchavesnes (80 Somme) à onze heures par suite de blessure d’obus le 25 septembre 1916. Mort pour la France. Décédé à 33 ans et 6 mois. Transcription du décès : « Nous n’avons pu nous transporter auprès de la personne décédée et nous assurer de la réalité du décès, l’endroit où il s’est produit n’ayant été occupé que momentanément « . Cité à l’ordre n° 56 de la 25ème brigade d’infanterie du 8 octobre 1916 : « soldat discipliné et courageux. Au feu depuis le début de la campagne, s’est distingué particulièrement dans la journée du 25 septembre 1916 par son sang froid et sa bravoure. Tué en montant à l’assaut le 25 septembre 1916. Croix de guerre. Médaille militaire, JO (Journal Officiel) du 6 mai 1922, page 937 ». Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 25 septembre 1916.

- Gentil Victor Théodore le 13 janvier 1879 à Commer (Mayenne) :

Soldat de 2ème classe au 26ème régiment d’infanterie territoriale. Il est décédé sur le terrain à Ramillies (Nord), décès constant, le 6 septembre 1914. Mort pour la France. Décédé à 35 ans et 8 mois. Marié à Saint-Aubin des Bois en 1912, un enfant reconnu né en 1909. Une note du 8 mars 1917 émanant de la mairie de Saint-Aubin des Bois confirme qu’aucune nouvelle n’a été reçue du soldat Gentil Victor Théodore, classe 1899, du 26ème régiment d’infanterie territoriale depuis la réception à la mairie d’un avis en date du 5 février 1917 signalant sa disparition au combat à Ramillies (59 Nord) le 26 août 1914. Signé Maupertuis. Inhumé à Ramillies, fosse commune 9.

- Graffin Albert Germain né le 8 février 1894 à Saint-Aubin des Bois, boucher :

Soldat de 2ème classe à la 3ème compagnie du 131ème régiment d’infanterie, est tombé glorieusement pour la patrie devant Rancourt (80 Somme) le 1er novembre 1916, à cinq heures trente, par suite de blessure de guerre par éclat d’obus. Tué à l’ennemi. Mort pour la France. Décédé à 22ans et 9 mois. Campagne contre l’Allemagne du 4 septembre 1914 au 1er novembre 1916.

- Maintenant Ernest Henri Alexandre né le 23 janvier 1873 à Bizou (Orne), cultivateur :

Prisonnier de guerre devant Verdun le 22 février 1916, âgé de 46 ans, célibataire, est décédé à Meschede (Allemagne), hôpital des prisonniers de guerre, le 23 décembre 1918 à deux heures trente du matin. Il avait été affecté au 29ème régiment territorial d’infanterie.

En captivité à Meschede du 13 mai 1916 au 23 décembre 1918. Après traduction d’un acte de décès établi en langue allemande déposé aux archives de la guerre : « Le médecin chef de l’hôpital des prisonniers de guerre de Meschede a déclaré que le prisonnier de guerre français Ernest Henri Alexandre Maintenant est décédé à Meschede, hôpital des prisonniers de guerre le 23 décembre 1918, à deux heures et demie du matin, de maladie ». Mort pour la France. Décédé à 45 ans et 3 mois. Marié à Saint-Aubin des Bois en 1897, deux enfants nés en 1900 et 1905. Campagne contre l’Allemagne du 4 août 1914 au 23 décembre 1918.

- Maufrais Georges Émile né le 21 janvier 1885 à Saint-Aubin des Bois, un cultivateur :

Maréchal des logis au 101ème régiment d’artillerie lourde depuis le 16 juillet 1916, 12ème groupe, colonne légère, classe 1905, est mort pour la France à Troyes (10 Aube), à l’hôpital complémentaire numéro 4, le 15 janvier 1918 suite de maladie contractée au service. Décédé à 33 ans. Mort pour la France. Marié à Berchères les Pierres en 1909, un enfant né en 1910. Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 15 janvier 1918.

- Meslard Hilaire Paul Armand né le 14 janvier 1884 à Fontenay-sur-Eure, charretier :

Soldat au 413ème régiment d’infanterie depuis le 21 janvier 1917, a été porté disparu au plateau de Californie à Craonne (02 Aisne) le 17 mai 1917, tué à l’ennemi. Mort pour la France. Décédé à 33 ans et 4 mois. Marié à Amilly en 1908. Dernier domicile à Saint-Aubin des Bois. Campagne contre l’Allemagne du 5 août 1914 au 17 mai 1917.

- Noue Adelphe Joseph Louis né le 24 juin 1879 à Saint-Aubin des Bois, marchand de porcs :

Soldat de 2ème classe à la 4ème compagnie de mitrailleuses du 203ème régiment d’infanterie, blessé le 27 septembre 1915 à Neuville-Saint-Waast (Pas-de-Calais), entorse du pied droit. Est décédé aux positions devant le Mort-Homme (55 Meuse) le 30 juin 1916 à deux heures du matin, par suite de maladie contractée en service. Mort pour la France. Décédé à 37 ans. Marié en 1905 à Bailleau-l’Evêque. Campagne contre l’Allemagne du 5 août 1914 au 29 septembre 1915, intérieur du 30 septembre 1915 au 4 mai 1916 et à nouveau contre l’Allemagne du 5 mai 1916 au 30 juin 1916.

- Roch Joseph Alexandre né le 04 septembre 1883 à Chuisnes, cultivateur :

Soldat au 21ème régiment d’infanterie coloniale, est décédé à Maricourt (80 Somme) le 30 septembre 1914. Mort pour la France. Décédé à 31 ans. Marié à Saint-Arnoult des Bois en 1911, un enfant né en 1912. Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 30 septembre 1914.

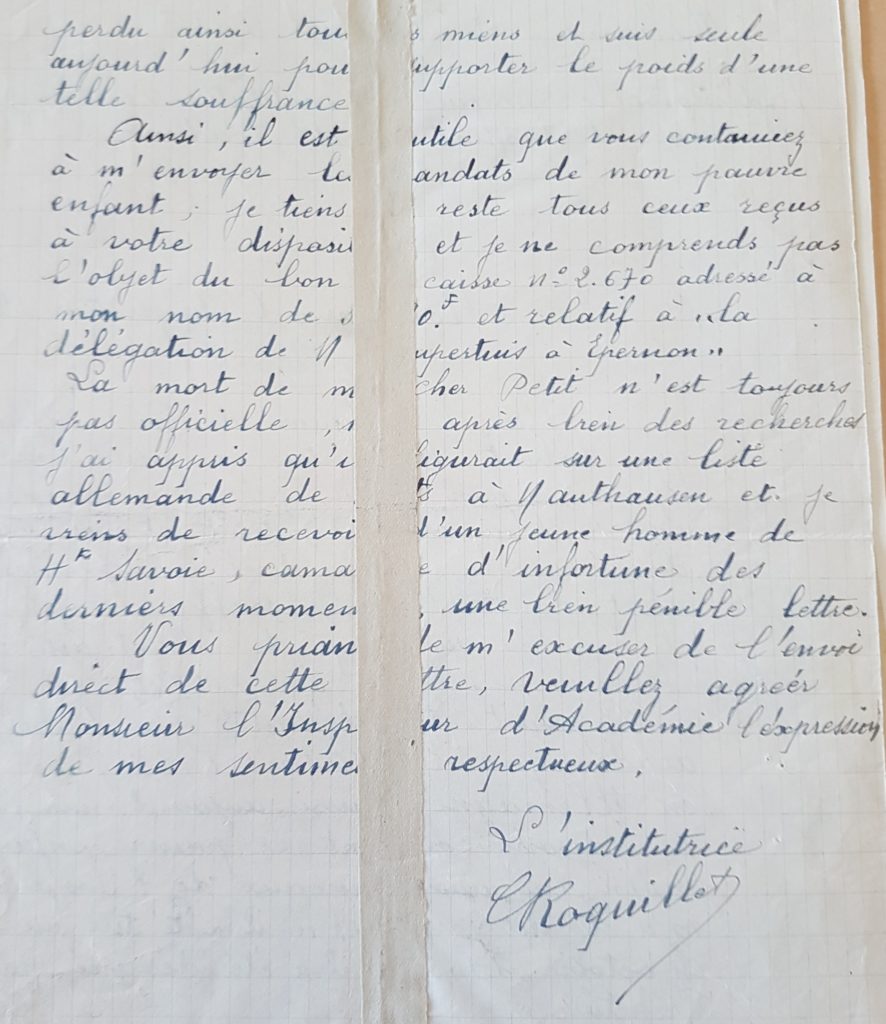

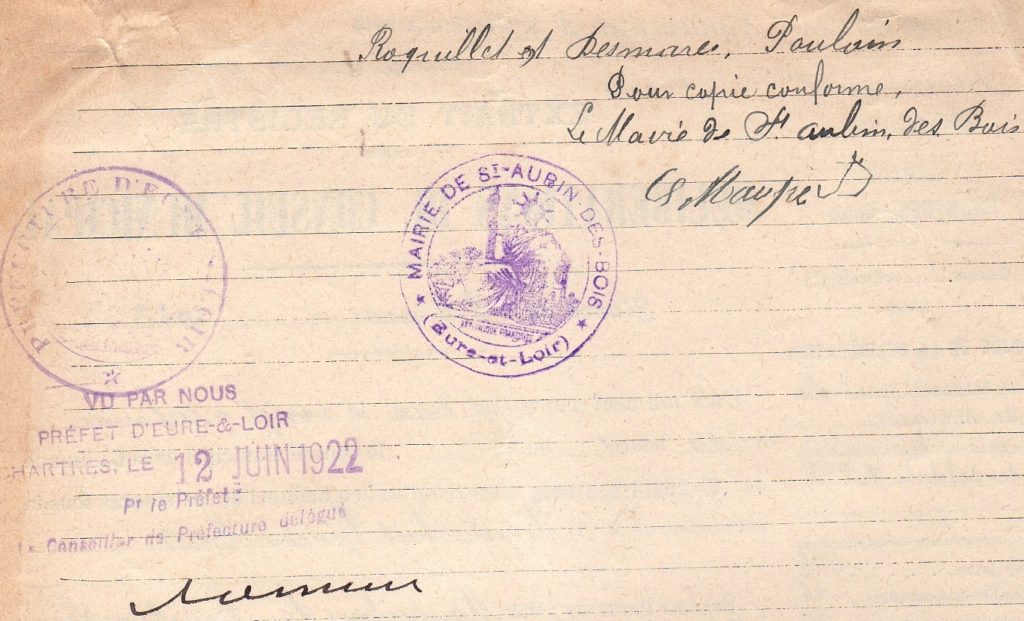

- Roquillet Georges Ernest né le 12 mai 1883 à Saint-Aubin des Bois :

Classe 1913, matricule de recrutement 1100, bureau de Dreux, caporal à la 23ème compagnie du 4ème régiment mixte de zouaves et tirailleurs, est décédé près des carrières d’Haudromont (55 Meuse) le 14 décembre 1916, à huit heures du matin, tué à l’ennemi. Mort pour la France. Décédé à 23 ans et 9 mois. Transcription du décès : « Par suite de circonstances de guerre, nous n’avons pu constater de visu la réalité du décès ».

- Roulleau Edmond Louis Augustin né le 05 juin 1891 à Saint-Aubin des Bois, maréchal ferrant :

Affecté au 26ème régiment d’artillerie à Chartres, grade 1er canonnier conducteur, est décédé au domicile de ses père et mère le 20 octobre 1918, à Saint-Aubin des Bois de maladie contractée en service, paludisme contracté en Orient. Mort pour la France. Décédé à 27 ans et 4 mois. Célibataire. Campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 20 octobre 1918.

- Salmon Alfred Georges né le 07 mars 1883 à Amilly, berger :

Soldat de 2ème classe à la 5ème compagnie du 101ème régiment d’infanterie, est décédé au secteur de Tavannes près de Verdun (55 Meuse) le 3 juin 1916 à trois heures. Mort pour la France. Tué à l’ennemi. Décédé à 33 ans et 3 mois. Campagne contre l’Allemagne du 11 août 1914 au 3 juin 1916.

- Sortais Louis Joseph Gabriel né le 25 janvier 1896 à Grognault, charretier :

Soldat de 2ème classe affecté au 7ème régiment d’infanterie coloniale, disparu le 18 octobre 1916 à Souain (Marne), fait prisonnier de guerre à Souain le 18 octobre 1916, est envoyé en captivité à Dulmen jusqu’au 31 janvier 1918. Il est décédé à Friemersheim (Allemagne) à l’hôpital Bertha (Lazaret) le 31 janvier 1918 à trois heures trente du matin, suite à un accident en captivité. Il a été inhumé au cimetière local de Friemersheim, champ II section II et III, tombe 38. Mort pour la France. Il avait 22 ans. Célibataire. Campagne contre l’Allemagne du 9 avril 1915 au 31 janvier 1918.

- Tacheau Eugène Félix Emile né le 19 février 1899, à Saint Aubin des Bois, charretier :

Matricule 1085, bureau de Dreux, affecté au 412ème Régiment d’Infanterie, a disparu le 18 mars 1920 à Ourfa (Turquie d’Asie). Le 412ème R.I., constitué le 23 mars 1915 à Limoges à partir d’éléments venus des dépôts de le 11ème Région Militaire, est désigné en 1919 pour partir en Syrie-Cilicie rejoindre l’Armée du Levant au sein de la 156ème D.I. (Division d’Infanterie) jusqu’en 1921, au titre de la mission française de protection des minorités chrétiennes. Noté décédé le 18 mars 1920 au cours du siège d’Ourfa par l’armée turque. Mort pour la France. Décédé à 21 ans et 1 mois. Transcription du décès : « Attendu qu’il résulte des documents communiqués par le Ministre de la guerre que le soldat Eugène Félix Emile Tacheau du 412ème régiment d’infanterie a disparu le 18 mars 1920 à Ourfa, que l’enquête administrative faite par le Ministre de la guerre postérieurement au retour des prisonniers de guerre n’a révélé aucun fait de nature à faire présumer l’existence du susnommé , que depuis la disparition qui a pour cause un fait de guerre il s’est écoulé plus de deux années. Attendu qu’il importe de faire application de la loi du 25 juin 1919 et de déclarer le décès du disparu. Par ces motifs dit et déclare que le soldat Eugène Félix Emile Tacheau du 412ème régiment d’infanterie, né à Saint-Aubin des Bois le 19 février 1899, fils légitime de Paul Eugène et de Caroline Louise Emilia Gouju, célibataire, domicilié en dernier lieu à Saint-Aubin des Bois, est mort pour la France.

Fixé au 18 mars 1920 jour de la disparition de la date présumée du dit décès survenu à Ourfa Turquie d’Asie ». Campagne contre l’Allemagne du 16 avril 1918 au 23 octobre 1919.

- Triboit Marie Alexis né le 17/07 1893 à Saint-Aubin des Bois, charretier :

Soldat de 2ème classe au 101ème régiment d’infanterie, matricule 1116, bureau de Dreux, classe 1913, célibataire, a été porté disparu à Ethe (Belgique), ainsi qu’il résulte d’un acte de disparition en date du 7 septembre 1914 ; qu’il y a lieu de présumer que ce décès s’est produit le 22 août 1914, jour de la disparition (jugement déclaratif de décès par le Tribunal civil de Chartres le 31 mai 1921). Mort pour la France. Décédé à 21 ans et 1 mois, tué à l’ennemi, inhumé à Bleid (Belgique) « par les autorités allemandes », sépulture inconnue. Campagne contre l’Allemagne du 7 août 1914 au 22 août 1914. Transcription le 14/09/1920 sur le registre d’état civil de Saint Aubin des Bois.

« La mention « Mort pour la France » : cette mention a été instituée par la loi du 2 juillet 1915, modifiée par la loi du 22 février 1922, au lendemain de la Première Guerre Mondiale. Les textes qui ont étendu ultérieurement le droit sont codifiés dans l’article L.488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui stipule que « doit, sur avis favorable de l’autorité ministérielle, porter la mention « Mort pour la France », tout acte de décès d’un militaire ou civil tué à l’ennemi ou mort dans des circonstances se rapportant à la guerre ».

Une notion primordiale à retenir : la preuve doit être apportée que la cause du décès est la conséquence directe d’un fait de guerre. Par ailleurs, si la nationalité française est exigée pour les victimes civiles de la guerre y compris les déportés et internés politiques, elle ne l’est pas pour les membres des forces armées y compris les déportés et internés résistants. (ONACVG)

La mention « Mort pour la France » est une récompense morale visant à honorer le sacrifice des combattants morts en service commandé et des victimes civiles de la guerre. Elle confère aux victimes une reconnaissance et un statut individuel (droit à la sépulture individuelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’Etat par la loi du 29 décembre 1915, création d’associations de veuves et d’orphelins, pension de veuve de guerre).

La loi n° 2012-273 du 28 février 2012 précise dans son article 2 que lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues à l’article L.488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes d guerre, l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire.

Michel GUESNET

Cérémonie du 11 novembre 2021

C’est sous un beau ciel bleu strié d’envols de feuilles mortes poussées par le vent que s’est déroulée cette cérémonie commémorative 2021, placée toujours sous le signe du masque sanitaire.

Le cortège formé devant la mairie s’est dirigé vers le parvis de l’église où eut lieu comme à l’accoutumée la lecture des 21 noms de soldats décédés au cours de ce conflit ponctué par un « mort pour la France » individuel.

Puis des bouquets furent déposés sur quelques tombes encore présentes dans le cimetière.

De retour devant le monument aux morts les messages de l’UFAC et de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants furent lus devant l’assistance.

Le message de l’UFAC lu par un jeune de la commune, Sofiane, retraçait les principaux évènements de ce conflit meurtrier, en substance : « La France célèbre aujourd’hui le 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à quatre années d’horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les Monuments aux Morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 000 000 de blessés et des centaines de milliers de veuves et d’orphelins…

En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de Métropole, d’Outre-mer, des pays alliés, combattants de tous grades, qui ont fait preuve d’un courage exemplaire méritant notre reconnaissance. Beaucoup d’entre eux sont « Morts pour la France » …

L’UFAC enfin « invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix ».

Le ciel bleu du 11 novembre 2021

Sofiane

Discours de la ministre déléguée lu par le Maire : « 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Evènement qui transcende le temps et franchit les générations… A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part

Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l’être aimé »… « Les noms gravés sur nos monument aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes…

Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert Germain jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français ».

« La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage ». Fin des discours.

Pendant le premier confinement, j’ai cherché quels pouvaient être les natifs de la commune de Saint Aubin des Bois qui avaient été mobilisés durant ce conflit, c’est-à-dire uniquement des hommes des classes 1890 (nés en 1870) à 1920 (nés en 1900). Pour cela il fallait passer au crible les registres d’état civil de la commune. A cela il faut ajouter les hommes habitant la commune au moment de leur mobilisation mais n’étant pas natifs de la commune.

Ensuite, à partir des registres matricules numérisés par les services des Archives Départementales d’Eure et Loir, il fallait tout d’abord retrouver leur bureau de recrutement (Chartres ou Dreux), puis chercher leur nom dans les listes alphabétiques, leur numéro d’ordre et ainsi accéder à leurs fiches de renseignements concernant leur état civil, la décision du conseil de révision et motifs des dispenses, le détail des services et mutations diverses, les antécédents judiciaires et condamnations, les campagnes contre l’Allemagne, les blessures, les citations, les décorations, le degré d’instruction, les corps d’affectation, les localités successives habitées, et enfin la date de la libération du service militaire. Je pense que tous ces hommes qui ont été entrainés malgré eux dans ce conflit, et qui ont eu la chance de revenir vivants mais fortement marqués dans leur corps, dans leur esprit, ont droit aussi à toute notre reconnaissance. C’est quelque 125 hommes de notre commune qui ont ainsi été mobilisés pendant ce conflit sur notre sol ou dans des conflits extérieurs, beaucoup d’entre eux étant rappelés.

La lecture de ces registres matricules nous renseigne souvent sur le calvaire subi par certains comme les blessures à répétition, les séances aux armées et à l’intérieur (hôpital, convalescence). Mais aussi la bravoure reconnue dans les différentes citations à l’ordre du régiment.

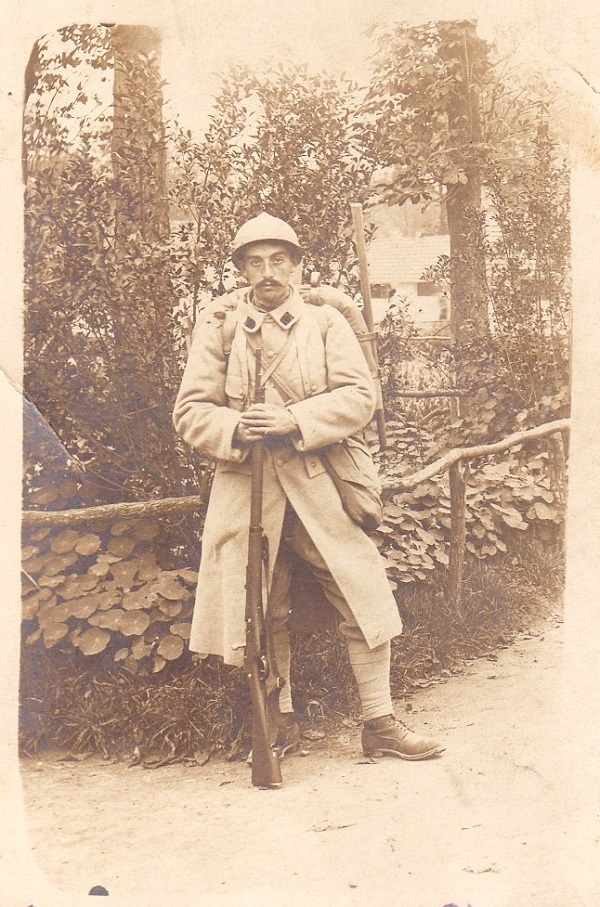

Voici un exemple du parcours dans l’armée à cette époque du soldat HENRY Joseph Constant Edmond, instituteur, né le 1er mai 1889 à Saint Aubin des Bois, fils de Jules Joseph, maçon, domicilié à Chazay et de Collet Marie Constance.

Incorporé au 37ème régiment d’infanterie à compter du 5 octobre 1910 comme appelé, arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 6 dudit mois. Soldat de 1ère classe le 1er octobre 1911. Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1912. Certificat de bonne conduite accordé. Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1912. La vie peut reprendre mais…

Rappelé à l’activité au régiment d’infanterie de Dreux par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914. Caporal le 16 février 1915. Caporal fourrier le 25 juin 1915. Passé au 150ème régiment d’infanterie le 5 novembre 1916. Passé au 42ème régiment d’infanterie le 4 décembre 1916. Passé au 32ème régiment d’infanterie le 25 mars 1917. Placé en sursis d’appel du 1er mai 1919 au 15 novembre 1919 au titre du service de l’instruction publique en Alsace et Lorraine. Nommé sergent le 5 novembre 1918. Mis à la disposition du recteur de l’académie de Strasbourg le 11 mars 1919. Détaché comme instituteur militaire à Foville (Moselle). Envoyé le 2 août 1919 par le 102ème régiment d’infanterie à destination de Saint Aubin des Bois. Affecté dans la réserve au 101ème régiment d’infanterie le 1er juin 1921. Passé au 5ème régiment d’infanterie le 1er janvier 1924. Passé par suite de changement de domicile dans la subdivision de Chartres le 8 mai 1925. Classé affecté spécial instruction publique, enseignement primaire, en qualité d’instituteur à Sancheville le 1er juin 1929.

Campagne contre l’Allemagne :

*aux armées du 3 août 1914 au 28 septembre 1914

Blessé par éclat d’obus, index droit, le 29 septembre 1914, à Champien, évacué sur l’hôpital temporaire (à l’intérieur du 29 septembre 1914 au 4 novembre 1914).

*aux armées du 5 novembre 1914 au 24 septembre 1915

Blessé par éclat d’obus au maxillaire inférieur le 25 septembre 1915, à Baconnes, évacué sur l’hôpital de Fontainebleau (à l’intérieur du 25 septembre 1915 au 4 novembre 1916).

*aux armées du 5 novembre 1916 au 10 juin 1918

Blessé le 11 juin 1918, à Gournay, plaie auriculaire, plaie omoplate droite et à la nuque par explosion d’obus, évacué sur l’hôpital de Nantes (à l’intérieur du 11 juin 1918 au 25 août 1918).

*aux armées du 26 août 1918 au 10 mars 1919.

Citations : Cité à l’ordre de la 13ème brigade d’infanterie, « blessé le 29 septembre 1914, est revenu au front à peine guéri. A toujours fait preuve d’une grande énergie ».

Cité à l’ordre du régiment du 30 mai 1918 : « Chef de liaison, a dirigé celle-ci dans des conditions remarquables malgré les feux nourris des mitrailleuses ennemies. A donné à tous ceux qui l’ont vu le plus bel exemple de calme, de sang-froid et de mépris du danger ».

Croix de guerre.

Michel GUESNET